Il y a quelques semaines, sur la route joyeuse des vacances de Noël, mes enfants fredonnaient quelques chansons lointaines (pour eux). L’une d’entre elles était Eye of the Tiger, la musique qui accompagnait les films Rocky avec l’ineffable Silvester Stallone, et que chantait Frankie Sullivan avec le groupe Survivor. L’autre chanson bien vintage entendue au fond de la voiture était The Final Countdown, du groupe suédois Europe, dont je me souvenais surtout pour les fracassantes entrées en meeting de Jacques Chirac dans ses meilleures années. Je ne sais trop comment ces deux chansons sont arrivées jusqu’à l’école de mes enfants, mais elles ont été vite apprises et l’anglais entendu alors que défilait l’autoroute vers la Bretagne était absolument parfait. Est venue ensuite la question immanquable : «tu as connu cela, n’est-ce pas ? ». Traduire : c’était de ton époque. Oui, bien sûr, ai-je certainement bredouillé, un peu pris de court. En n’osant ajouter que mon époque avait même commencé bien avant que Frankie Sullivan ne grimpe sur scène et que Jacques Chirac ne s’éprenne du groupe Europe pour sa conquête de l’Elysée. Que dire ? Que la toute première chanson dont j’ai le souvenir parce qu’elle passait sans cesse sur les ondes en cet été 1973 était La Maladie d’amour de Michel Sardou. Pas sûr que cela soit à mon avantage, et encore moins aux yeux de ceux qui font la chasse aux chanteurs de droite.

Je n’eus pas vraiment le temps de raconter mes premiers émois musicaux car mes enfants furent vite distraits par les quelques DVD des Charlots que je leur avais offerts pour les longues routes en voiture. Sans doute y ai-je gagné car parler avec conviction de chansons remontant aux années Giscard n’aurait pas suscité de leur part un intérêt irrésistible. Le pire est d’ailleurs que je les comprends. J’étais là avant les années 1980, c’est dire mon handicap. Dans la voiture redevenue silencieuse par la grâce de casques audio dernier cri, je me pris cependant à fouiller dans ma mémoire à la recherche de ces chansons qui touchèrent mon enfance. Après tout, mes enfants m’avaient mis une idée en tête. Il y a, c’est vrai, des airs qui traversent les décennies et restent cachés quelque part dans le tréfonds des souvenirs, ne demandant qu’à resurgir un jour, on ne sait trop vraiment pourquoi. Sans doute parce la mélodie et les paroles évoquent dans l’esprit de l’enfant devenu grand des lieux et des gens, des moments heureux, des images douces et lointaines. J’ai cherché, et j’ai fini par trouver. En Bretagne, puis en Andalousie, le soir, quand la nuit était depuis longtemps tombée, j’ai retrouvé de vieilles chansons « de mon époque » – Youtube fait des miracles – et j’ai même fait mon petit best of. Et plutôt que de garder cela pour moi par crainte de ringardise, je me suis dit que je pouvais le partager ici.

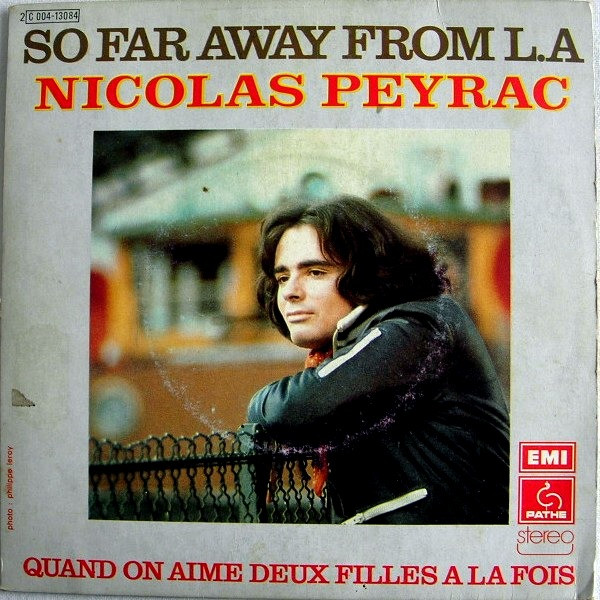

La première chanson, c’est So Far Away From L.A. de Nicolas Peyrac. Je crois que je devais avoir 10 ans. C’était l’été à Loctudy, nous campions dans un petit verger avec ma famille. Sur notre transistor grésillant revenait cet air calme, nostalgique, dont je ne comprenais alors pas grand-chose des paroles, mais que je soupçonnais cependant profondes. La chanson était à l’opposé des tubes de l’été, trépidants, entraînants, fugaces aussi. Je me souviens des couleurs du ciel le soir, quand s’élevait la musique. Des souvenirs des pommiers, des champs et des balades à vélo qui reviendraient chaque fois, des années après, lorsque la chanson serait rejouée. Je me souviens des amis de notre âge, vacanciers d’un été dans la maison toute proche. Cette chanson a tracé un sillon en moi qui demeure. Si j’avais été un meilleur guitariste à l’adolescence, j’aurais aimé l’interpréter. Nicolas Peyrac était un jeune chanteur. Il était toujours étudiant en médecine. Je n’ai pris la dimension des paroles qu’en vivant longtemps après en Californie. Elles disent cela : « … quelques lueurs d’aéroport, l’étrange fille aux cheveux d’or, dans ma mémoire traîne encore, c’est l’hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d’eau aux confins du Colorado… ». C’était une chanson sur l’hiver qui avait gagné mon été. Et le refrain, qui me bouleverse toujours : “… so far away from L.A., so far ago from Frisco, I’m no one but a shadow, but a shadow, a shadow…”.

Il y avait la chanson de l’été et il y eut aussi celle de l’hiver. Pourquoi l’hiver ? Parce qu’en explorant ma mémoire, c’est aux soirées dans ma petite chambre de notre maison familiale d’Ergué-Gabéric que je pense avec cette chanson, lorsque les volets étaient fermés et que dehors soufflait la tempête. Il ne pleuvait pas pourtant toutes les nuits, mais c’est à l’hiver que me ramène Baker Street de Gerry Rafferty. J’avais un peu grandi, mais nous étions toujours dans les années 1970. L’adolescence venait. J’adorais les solos de saxophone au cœur des paroles, imaginant le souffle immense qu’il fallait pour dégager une telle puissance. Je crois bien qu’on en parlait au collège. Ou que j’en parlais moi-même, pressé de plaire à une ou deux filles que je trouvais jolies. Sans grand succès, dois-je le reconnaître. Je m’essayais à apprendre les paroles dans mon anglais balbutiant : “… winding your way down on Baker Street, light in your head and dead on your feet, well another crazy day, you’ll drink the night away and forget about everything”. Et j’adorais la fin de la chanson, pleine d’optimisme: “… when you wake up, it’s a new morning, the sun is shining, it’s a new morning, you’re going, you’re going home…”. Aujourd’hui, Baker Street repasse parfois sur les radios et j’aime toujours l’entendre. La dernière fois, je traversais en voiture la Haute-Marne un jour d’hiver totalement sinistre. Le saxo de Gerry Rafferty m’avait réchauffé le cœur.

Voilà mes deux chansons. J’imagine le lecteur m’ayant accompagné jusqu’à ce paragraphe se gratter la tête et être désolé pour moi. Ou mes enfants, qui lisent parfois ce blog aussi et qui préféreront certainement Rocky en se disant que leur paternel est bien étrange en effet. Mes goûts musicaux ne sont pas irrésistibles. Je me souviens d’une amie américaine découvrant ma collection de CD il y a de cela un temps respectable et concluant avec consternation sa revue d’un « this can’t be » définitif. Ou de celle qui deviendrait plus tard mon épouse trouver que certains choix musicaux étaient certes heureux, mais que d’autres relevaient d’errements abyssaux. Mais voilà, je suis quelqu’un qui associe une chanson à des souvenirs et je crains fort de ne pas pouvoir me refaire, vu que je n’ai plus l’âge de mes émois avec Baker Street dans ma petite chambre bretonne. Voilà tout ce que j’aurais dit sans doute à mes enfants s’ils n’avaient pas préféré Les Charlots et Bons Baisers de Hong Kong sur la route de Noël. Les automobiles d’aujourd’hui n’ont heureusement plus d’autoradio, avec les cassettes dont les bandes magnétiques se décrochaient, provoquant la frayeur des passagers. Sinon, peut-être bien que j’aurais ressorti Driving Home for Christmas de Chris Rea. Je crois avoir conservé cette cassette quelque part. Mais c’est quand même un peu trop sucré et je pense finalement que je n’aurais pas osé.

Commentaires fermés

L’Europe, c’est nous !

Les élections européennes auront lieu dans 4 mois, entre le 6 et le 9 juin selon les pays. En France, ce sera le dimanche 9 juin. Jamais sans doute ce scrutin n’aura eu autant d’enjeux que cette année. L’Union européenne s’est construite sur une double promesse : celle de la paix et de la prospérité. L’une comme l’autre est aujourd’hui battue en brèche. Il y a la guerre sur notre continent. Vladimir Poutine entend asservir l’Ukraine et il ne s’arrêtera pas à ce pays si la Russie devait par malheur l’emporter. La Pologne et les Etats baltes seront visés à leur tour. La guerre russe en Ukraine a entraîné une redoutable crise de l’énergie, alimentant l’inflation, mettant à mal le pouvoir d’achat des Européens, entraînant pauvreté et exclusion. La souffrance sociale a rarement été aussi forte. Nombre d’entreprises se battent pour conserver leur activité. Et le monde qui vient n’est pas rassurant. Si, comme c’est à redouter, Donald Trump retrouvait la Présidence des Etats-Unis et une majorité au Congrès en novembre, le retrait américain laisserait l’Union européenne seule face à Poutine. Seule aussi face au conflit au Proche-Orient et ses menaces d’exportation au cœur de nos pays, seule face au danger terroriste, seule face aux pratiques commerciales chinoises. Seule finalement face à ses responsabilités et à son destin.

Il est temps, plus que jamais, pour l’Europe de se prendre en main, de construire sa souveraineté, de s’affranchir des tutelles, d’oser être elle-même. L’Europe est le dos au mur. Deux transitions essentielles doivent la mobiliser : la transition écologique et la transition digitale. C’est la résilience de l’économie européenne, de son modèle social, de ses choix collectifs et notamment de la protection de l’environnement et de la vie qui sont en jeu. Les Européens doivent être protégés, encouragés aussi à innover, à chercher, à entreprendre, à prendre des risques. Le bien collectif, cette prospérité aujourd’hui menacée, est à ce prix. L’Europe doit défendre son espace de liberté, de responsabilité et de solidarité. Elle doit défendre son cadre démocratique contre l’illibéralisme, contre les pratiques envahissantes des multinationales. Elle doit promouvoir les principes et valeurs qui accordent à chacun l’égalité des droits et des chances. L’Europe doit aussi rayonner, entraîner les Etats du sud, imaginer les solutions et les mettre en œuvre, là où se trouvent les périls, du climat à la pauvreté, de l’instabilité politique à l’immigration de la peur et de la faim. Elle doit porter un message d’action pour la paix, le droit et les droits, sans reculer, sans s’excuser. C’est son devoir, sa responsabilité dans le concert des nations.

L’Union européenne compte près de 450 millions d’habitants, femmes et hommes, citoyens. Une institution les unit : le Parlement européen. Toutes et tous, à l’âge de voter, en sont électeurs et y sont éligibles. Le Parlement européen porte la voix des Européens. Le Conseil ne le fait pas et la Commission européenne non plus. Une seule institution représente les citoyens et c’est le Parlement européen. Il y a tant de causes et de sujets qui traversent les frontières, qui rassemblent au-delà d’un seul pays. La protection des données personnelles en est une, la reconnaissance des diplômes en est une autre. Qui mieux que le Parlement européen peut les porter, loin des égoïsmes nationaux et des tentations protectionnistes ? Encore faut-il pour cela que le Parlement européen soit fort, composé de députés qui travaillent aux solutions, fabriquent la loi européenne et recherchent à cette fin les consensus nécessaires. Le Parlement européen n’est puissant que lorsqu’il rassemble les plus larges majorités d’idées et pèse décisivement dans l’échange avec le Conseil et le Parlement, y compris – et c’est essentiel – jusque dans les actes délégués et les actes d’exécution de la loi européenne, là où ils ne veulent pas de lui. S’il se divise, s’il s’abandonne aux dérives politiciennes, il ne compte plus et les citoyens européens avec lui.

Les périls qui menacent notre continent alimentent le vote populiste, à l’extrême-droite en particulier. Si nous votions en cette fin janvier, il est probable que le premier groupe parlementaire au Parlement européen serait un groupe d’extrême-droite, rassemblant le RN et Reconquête en France, l’AfD en Allemagne, les partis de Giorgia Melloni et Matteo Salvini en Italie, Vox en Espagne, le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas, le PiS en Pologne, le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie et bien d’autres. Ces partis ont en commun le nationalisme et le rejet de l’Union européenne. Leurs députés européens n’iront pas siéger à Strasbourg pour écrire la loi européenne, ils s’y rendront pour s’opposer, gripper les rouages de l’Union, faire échouer les projets. Prétendant parler au nom des citoyens européens, ils travailleront en réalité contre eux. Et le Parlement européen, livré à des batailles continuelles, ne pèsera plus, laissant la fabrique de la loi aux seuls Etats membres au sein du Conseil et à la Commission européenne. Cet effacement du Parlement européen, l’Europe ne peut, au regard des enjeux, se le permettre. Il faut pour la prochaine législature, de 2024 à 2029, un Parlement européen puissant, engagé, responsable, une assemblée où la voix des Européens soit affirmée et majoritaire.

La social-démocratie, appelons-la la gauche de gouvernement, a de toujours fait le choix de l’Europe. De très grands Européens sont issus de ses rangs : François Mitterrand, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Olof Palme, Felipe Gonzalez, Mario Soares. Et Jacques Delors. Le choix européen est inhérent à ses valeurs. Dans beaucoup de pays, elle ne traverse pas ses meilleurs moments. C’est aussi le cas en France. En 2017, la gauche de gouvernement s’est fracturée, entre Emmanuel Macron et le Parti socialiste. Son espace politique demeure, mais il est occupé aujourd’hui par nombre de partis, initiatives, clubs, tous estimables et pourtant séparés. Le Parti socialiste a fait en 2022 le choix de l’alliance avec Jean-Luc Mélenchon, adversaire acharné de l’Europe, dont il n’ose se défaire par-delà un fumeux moratoire post-7 octobre. Il possède en Raphaël Glucksmann, le leader de Place Publique, un candidat passionné pour les élections européennes, mais le PS ne veut ni des partis, ni des initiatives, ni des clubs qui font vivre l’espace politique de la gauche de gouvernement. Les calculs nationaux prennent le pas sur les enjeux des élections européennes. Comme si, finalement, il était préférable de faire moins de voix, de gagner moins de sièges et que le Parlement européen compte peu pour ne pas insulter l’avenir.

Tout cela est profondément regrettable. Et ne peut ni ne doit rester en l’état. Dès lors que l’on ne veut pas de nous, sommes-nous condamnés, électeurs et acteurs de la gauche de gouvernement, à un vote par défaut pour le PS ou pour Renaissance ? Il y a des députés européens remarquables à Renaissance, mais Renew Europe, son groupe au Parlement européen, est d’abord un groupe libéral. Devrions-nous être contraints de n’être que des spectateurs des élections européennes, commentant dans l’anonymat les déclarations des uns ou des autres ? Ou n’est-il pas encore temps de faire un choix inverse, celui de rassembler nos idées, nos volontés et nos talents sur une liste, emmenée par une personnalité charismatique et appréciée des Français. Tant se jouera en 2024. Enjamber les élections européennes avec l’œil sur le coup d’après – 2027 – serait une erreur funeste au regard des enjeux, à rebours de la place de l’Europe dans notre identité politique. Il faut y aller, ne pas jouer petit bras, porter haut nos idéaux et nos couleurs, avoir l’Europe contagieuse et non honteuse, compter sur notre enthousiasme et notre capacité de convaincre, joyeusement, décisivement. L’Europe, c’est nous ! Nous, citoyens de l’Union, nous, militants de l’Europe, nous, femmes et hommes de gauche !